中村文則のミステリ、とてつもないインパクト

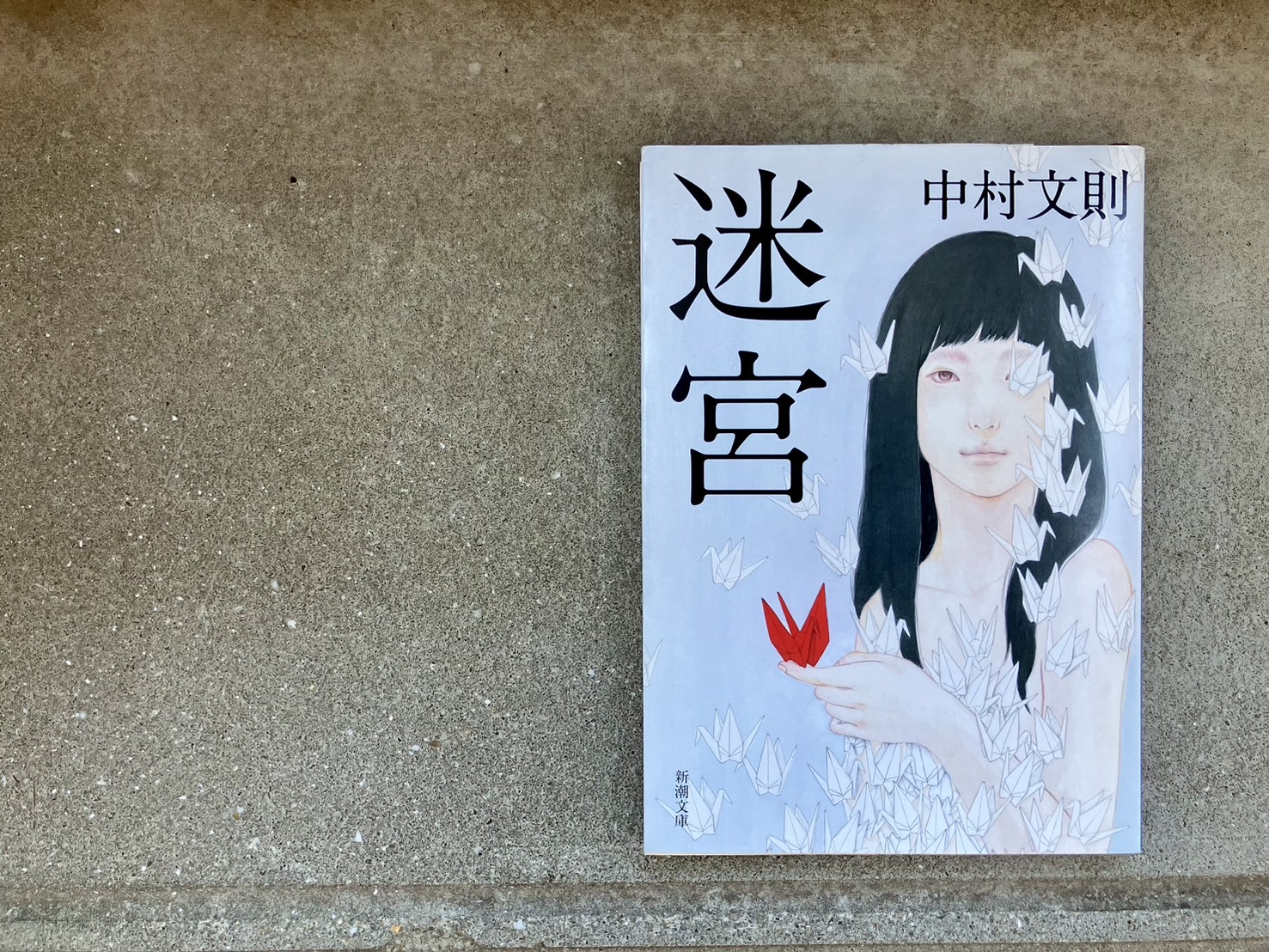

本日紹介するのは中村文則の『迷宮』

2012年に発売され、著者のデビュー十年目に単行本として発売されました。

ジャンルに分けるなら、どこに振られるのでしょう。殺人事件を扱っているくらいですから、やはり、ミステリ? サスペンス? でも怖くてスリリングな場面も存分にありますので、個人的にはホラーもあっていいんじゃない? と思ったりします。まあ、ジャンルなんて深く考えるだけ野暮でございます。面白かったらすべてよし……。

新潮社からの出版。正味、200ページほどしかありませんが、本当に読み応えのある作品です。

でかい顔してるだけで世間にこびてるしょうもない作家どもに見せてやり……おっと、誰か来たようだ……。

というわけで、以下、あらすじ

胎児のように手足を丸め横たわる全裸の女。周囲には赤、白、黄、色鮮やかな無数の折鶴が螺旋を描く――。都内で発生した一家惨殺事件。現場は密室。唯一生き残った少女は、睡眠薬で昏睡状態だった。事件は迷宮入りし「折鶴事件」と呼ばれるようになる。時を経て成長した遺児が深層を口にするとき、深く沈められていたはずの狂気が人を闇に引き摺り込む。善悪が混濁する衝撃の長編。

あらすじをご覧いただいてわかるとおり、結構無残なシーンが多数出てきます。人は死ぬし、血は流れるし、裏切りはあるし……。

中村文則作品にはよくあることだと(個人的には)思うのですが、主人公もかなり屈折して難のある人物です。捻じ曲がった人間性を楽しみたい人にはもってこいの小説です。

どこまでも暗くて泥濘んだ世界

中村文則といえば、どの作品をまず初めに思い浮かべるか選手権。

筆者としては、芥川賞受賞作である『土の中の子供たち』や、今でも書店で目立つところに置いてあるのも見る『教団X』だったりするが、いずれの作品も圧倒的な特徴がある。

そう、たいへんたいへん暗い。

もうそんなにじめじめしたことをどこまで書き続けるんだと感じたりもしますが、それが著者のいいところです。情景描写もこれでもかというくらい、陰鬱です。少し書くくらいじゃもの足りないのでしょう、著者なりに暗澹たる世界に身を預けてどこまでも追究していく姿勢には頭が上がりません。

タイプライターズなんかに出ていたときなんか、特別暗いお方のようには見えなかったが、著作を読むとこれでもかというくらい、暗い。漆黒、とかではない。そういう暗さじゃない。どんよりして様々感情を煮込んだ、深い暗さ。

この作品も本当にいいもの見せてもらったという感じです。

いやあ、しびれました。恐れ入ります。

先生へ。ありがとうございます。大好きです。

地震に触発された背景

あとがきでも触れられている事ですが、当作品には地震が起こったことが示されており、著者が東日本大震災に影響され「僕なりに受けたダメージがこの作品」だということです。

東日本大震災が2011年で、出版されたのが2012年ですから、直接的に影響を受けたことは想像するに難くありません。ご存じの方も多いでしょうが、著者は福島大学を出ていますので、あのとき遠くで生きていた人々にも大きなショックを与えた震災は、著者の心に大きなダメージを負わせたのでしょう。

さて、ここで私が疑問に思うのは、作品のどの辺りが「僕なりに受けたダメージ」の部分なんだろうということです。

すでに読了の方にはわかるかと思いますが、地震に触れられている描写は、実のところそう多くありません。あくまでメインは主人公と女性と「折鶴事件」という奇妙な殺人事件であって、地震を中心に物語が進んでいるわけではないのです。

時々、余震が起こります。しかし周囲の人々がいちいち反応している様子はなく、目の前の出来事はなにごともなく進行していきます。これは主人公を含む登場人物たちが、世間の一般的な関心から離れていることの表現だと考えられ、当作品のホラー要素を際立たせています。

また主人公についていつもと違うことをしたかった、意外なことをしたかったみたいな描写もありますから、これらの人々が積極的に一般の中心から離れた場所を目指して歩いている可能性もあるわけです。

だとすると、地震という人々を傷つける事象が一般的である月並みの普段を、あえて自身から遠ざけることで、自分を守ろうとしているのかもしれない……。それがつまり地震からダメージを受けたという表現に繋がっている……? わかりませんが、そんなこともあり得るのかもしれません。

あくまでこれは私の考え方でありますから、決して正しいということではありません。一緒に考えてみませんか?

他者を身体に被せる

さて、あまりネタバレを書いてみなさんの娯楽を失いたくありませんし、そんなことをして大好きな中村文則氏に嫌われたくもありませんから、あまり核心的な話はできません。

なので、物語のはじめのほうに出てくる部分について言及したいと思います。

第一章において、主人公は、女の部屋に置いてあった、知らない人間のスーツを借りて弁護士事務所に出社します(事務所も出”社”でええんかな)。

私はまずこの点で引っかかりました。自分でないものを着る、という普通でないことに、なにか意味があるに違いない。そう思って、頭の隅っこに綺麗に角を揃えて、この出来事を大事に置いておきました。他者を自らに被せることによって、なんらかの哲学的メッセージが隠されている可能性を考えたのです。

しかし読了済みの皆さん、どうでしょう。それの正解らしきものはあったでしょうか。

これに関しても、世間一般から離れることの象徴である、と考えてみてもいいかもしれません。しかし、読みがそこで止まってしまうとつまらないな、と思ってしまうのが私の性格です。もっとなにかあるに違いない。たとえこじつけでもいいから、なにか理由らしきものが欲しい……。

スーツを着ることで、探偵との接触や女との反復的な出会いが発生した、という点から考えると、スーツは物語のある起動装置としての役割を果たしたとも考えられます。しかし、スーツとは装い界のなかではかなり一般的な部類に含まれ、決して珍しいものではありません。そうしたちぐはぐが私のなかでくすぶり続けている、という実感があります。

他者を被せながらも、結局はそれがごく一般的な代物であることから、やはり主人公はどこまで意外なことをやろうとしても、一般というものから離れられていないのかもしれません。とすると、最後の落ちもなんとなく腑に落ちないこともなくはないのではないか……。うーん、難しいですね。でもデュエットがRというもう一人の自分から……これ以上はネタバレにやめておきましょう。みなさんぜひ読んでみてくださいね。

おわりに

たった200ページでネタバレを回避しつつ、これくらいの考察は書けるのですから、みなさんもお手に取って読んでみれば、楽しいこと間違いなしではないでしょうか(内容は全然愉快ではありませんが)。

とにかく、中村文則の文体がぎゅっと凝縮されたとてもいい作品だったと私は思っています。

陰鬱で泥濘んだ世界に、ぜひ足をつっこんで、もう戻れなくなってみてください。

コメント